4 個別の指導計画

4.2 長期目標と短期目標 4.3 児童・生徒・学生の発達障がいに対する支援策 |

4 個別の指導計画

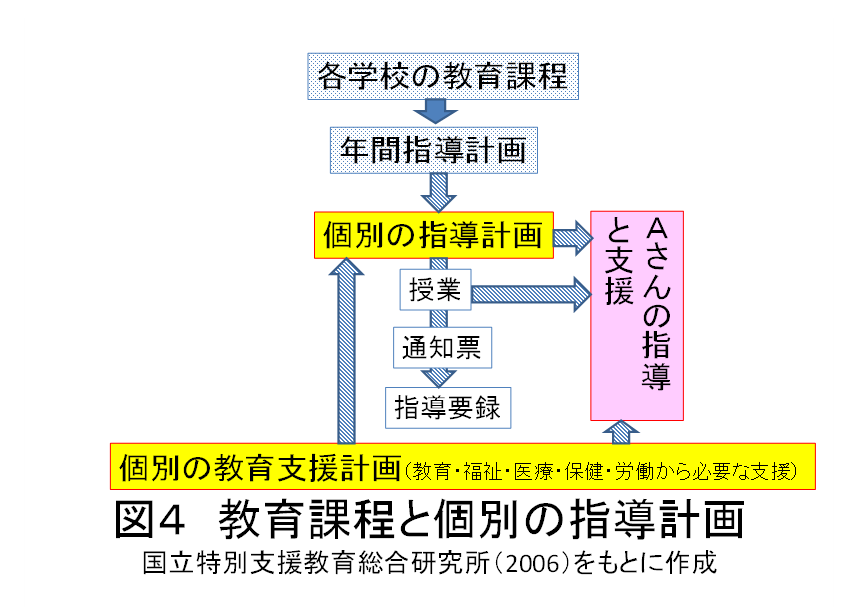

(高橋あつ子「日本学校教育相談学会テキスト」62より改変)個別の指導計画は,図4に示したように教育課程と個別の教育支援計画の双方をふまえて計画されるものである。作成にあたっては,実態を踏まえ,適切な長期・短期目標を設定することが重要になる。日本においては,支援の手立てを重視する傾向があるが,これは,特性に応じた支援方法を特定しておく意味では大事であるが,本来,得意不得意も含めた実態が把握され,それに則った的確な目標であれば,方法は定めなくてもいい。

個別の指導計画の記入にあたって,留意したいことがある。一般的に支援に関わる書式においては,支援者側の立場からの表現が多い。しかし,個別の指導計画の目標は,子どもが達成する状態を明記することが重要であり、子どもを主語にして表記することになっている。

個別の指導計画の記入にあたって,留意したいことがある。一般的に支援に関わる書式においては,支援者側の立場からの表現が多い。しかし,個別の指導計画の目標は,子どもが達成する状態を明記することが重要であり、子どもを主語にして表記することになっている。

ⅰ 目標設定

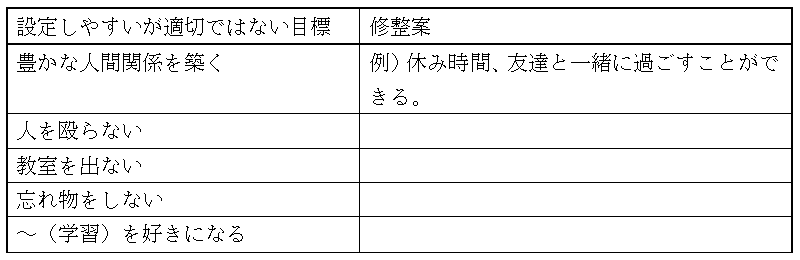

目標は,本テキストⅩⅠ44の「積み上げる支援」の発想で立てていく。すなわち「教室を飛び出さない」ではなく,「(~分)教室にいることができる」である。「漢字の書き取りを好きになる」「掃除をがんばる」などのような主観的で態度的なものでもなく,「学年の漢字8割程度書くことができる」「分担された掃除を行うことができる」ように,誰が見ても達成したかどうか明確にわかる行動レベルの表現にしたい。「差を埋める支援」の発想では,どんなに時間を要しても達成してほしい願いがそのまま目標になりがちである。「キレないで我慢できる」「作文が書けるようになる」等である。しかし,これでは,3ヵ月後「まだ十分とはいえない」という評価になり,同じ目標を継続することになる。このような計画だと,本来のPDCAサイクルになりえない。つまり目標と時間的な見通しが付き合わされていないのである。この子だったら,どれだけの期間で達成できるかを考える。短期目標であれば,1ヶ月後や3ヵ月後,あるいは半年後(次に評価ができる時期)までに達成できそうなレベルで設定するのである。先の例のように「教室にいることができる」という長期目標のもと,3ヶ月では「15分いられる」のようになる。

演習3 <目標の設定>

次の目標を修正してみよう。

表3-1 目標設定の演習

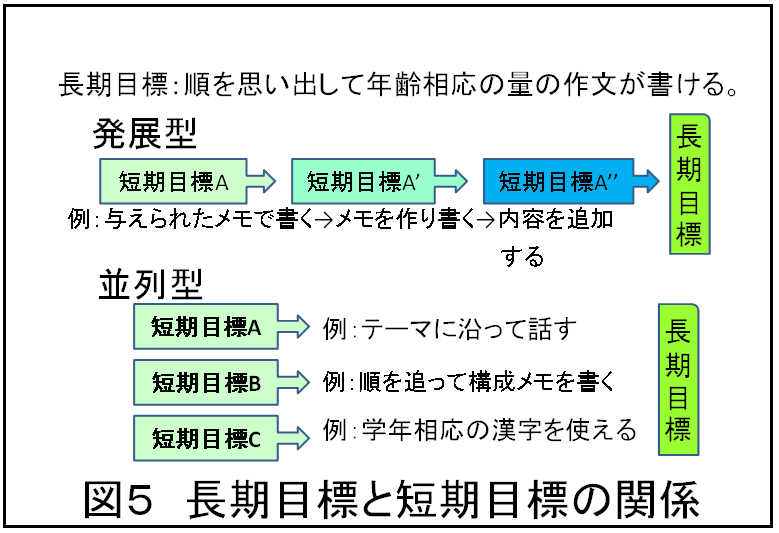

ⅱ 長期目標と短期目標

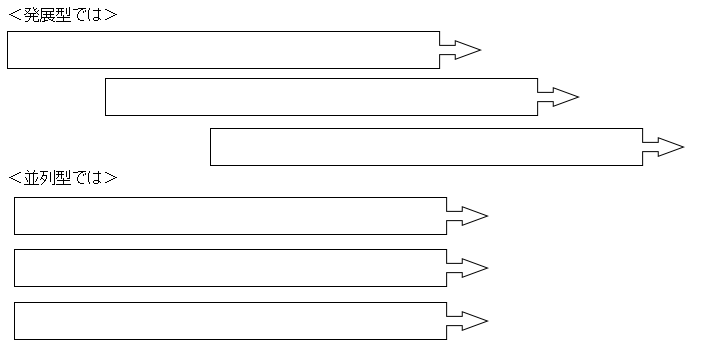

一つの長期目標に対し,短期目標は図5のような2つの可能性がある。同じ内容を含む理解や技能がステップアップしていく発展型の発想と,複数の技能を同時にねらい,その集積として長期目標が達成できる並列型の発想がある。

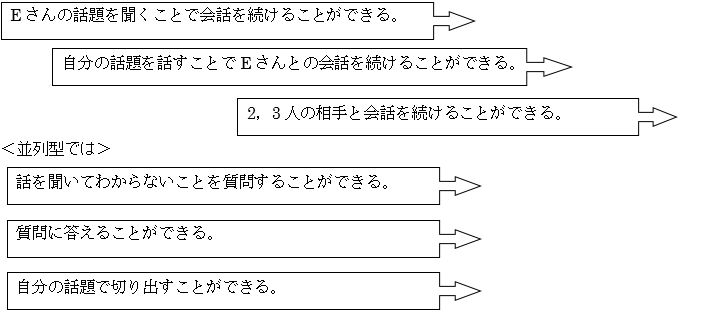

一つの長期目標に対し,短期目標は図5のような2つの可能性がある。同じ内容を含む理解や技能がステップアップしていく発展型の発想と,複数の技能を同時にねらい,その集積として長期目標が達成できる並列型の発想がある。事例Aさんの場合で考えると次のようになる。

長期目標が「親しい人と会話を楽しむことができる」だった場合

<発展型では>

演習4 <長期目標と短期目標>

長期目標と短期目標の関係をとらえた設定の練習をしよう。

長期目標が「友だちと仲良くすることができる」だった場合

ⅲ 個別の指導計画の書式

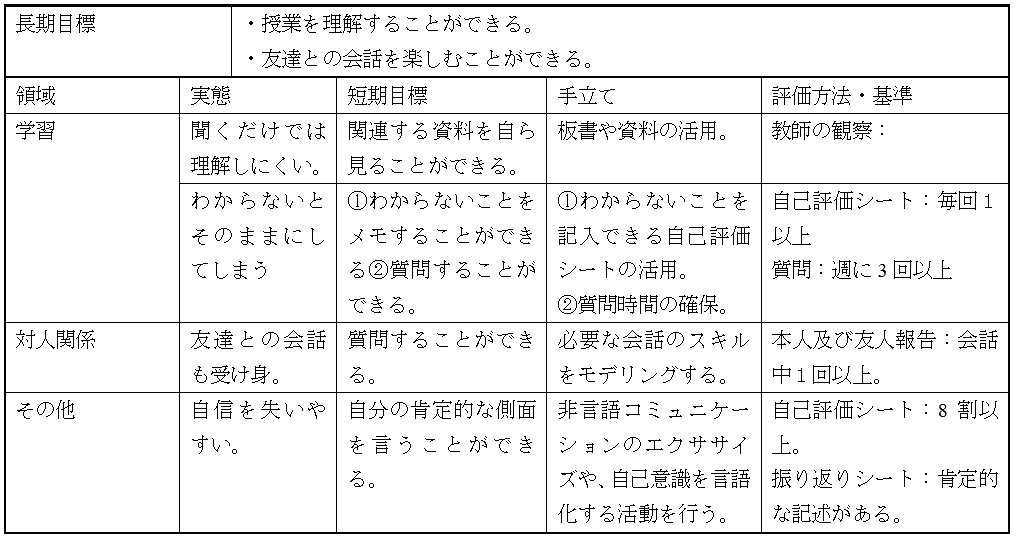

個別の指導計画は、その子どもの実態は、評価までの時間的な幅などによって、書式はさまざま工夫できる(ガイドラインも参照)。さらに,条件や基準,評価方法も記入しておくといい。「本を読むことができる」の場合の条件は「教科書」なのか「初めての教材」なのかによって,流暢性は異なる。「漢字が書ける」のは「たどたどしくても書ければいいのか」「見ながら書いてもいいのか」「進出漢字を何割程度」なのかで全く違う。そのため,方法と基準を明示するのである。「教師による観察で10回中8回以上」「テストで80点以上」「自己報告で一日1回以上」などになる。その一例を、Aさんの事例を用いて示す(表3-2)。表3―2 Aさんの場合の個別の指導計画例

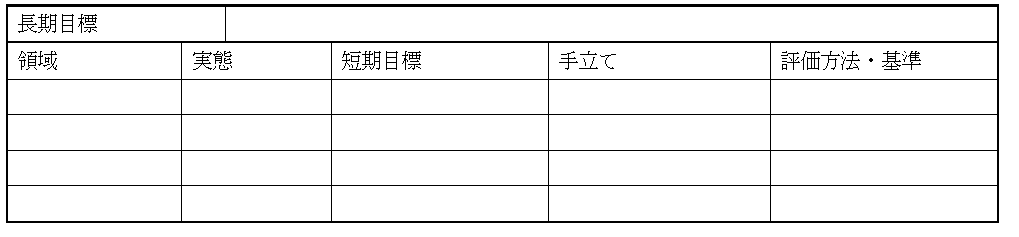

演習5 <個別の指導計画>

自分が関わっている事例を用いて「個別の指導計画」を作ってみよう。

表3―3 さんの場合の個別の指導計画

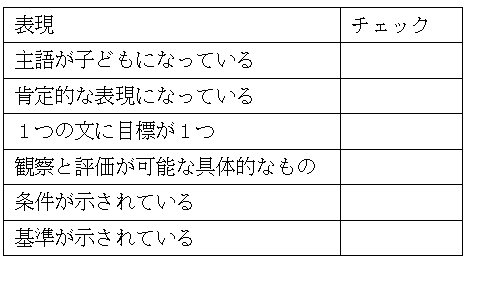

演習6 <表現の点検>

演習5で作成した個別の指導計画の表現を次の表で点検してみよう。

表4 個別の指導計画のセルフチェック(海津,2007より作成)

《参考引用文献》

旭出学園教育研究所,日本心理適性研究所 「新版S-M社会生活能力検査」日本文化科学社

海津亜希子 『個別の指導計画作成ハンドブック』日本文化化学社,2007

国立特別支援教育総合研究所「「個別の教育支援計画」の策定に関する実際的研究」,2005

http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_c/c-61.html

文部科学省 「小・中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」,2002 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298152.htm

文部科学省・厚生労働省「障害のある子どものための地域における相談支援体制整備ガイドライン(試案)」,2008 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/021.htm

日本感覚統合学会 「JSI-R(Japanese Sensory Inventory Revised)」http://atsushi.info/jsi/jsi-r2002.pdf

特別支援教育士資格認定協会 『特別支援教育の理論と実践 1』金剛出版,2007

全国特殊学校長会『「個別の教育支援計画」策定・実施・評価の実際』ジアース教育新社,2006