1 発達障がいとは

1)発達障がいって何ですか

知的には標準の発達をしているけれど、注意力、計画力、読解力、書字力等、特定の脳の機能に発達の偏り(多すぎる、少なすぎる)があります。

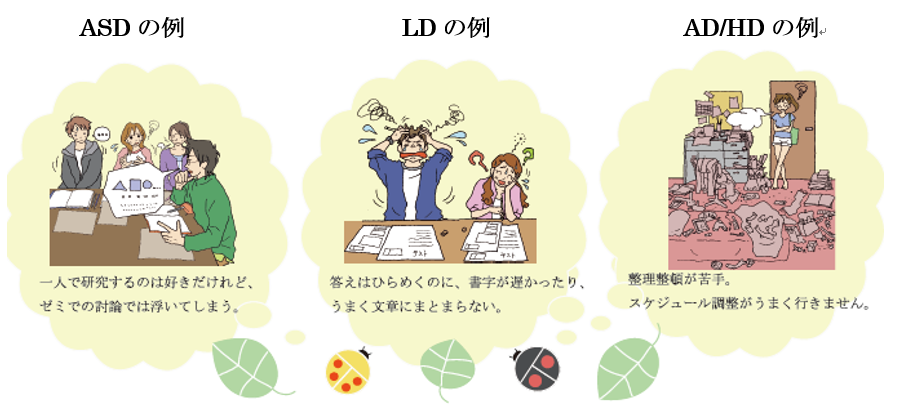

文科省における発達障がいの範囲は、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム障害)です。特性が理解されてプラスに活用されている場合は、優れた能力を発揮しますが、特性が誤解されて周囲から奇異な目でみられたり拒否されていると衝動性やこだわりが強くなり二次的な障がいとしての問題行動を生じやすくなります。

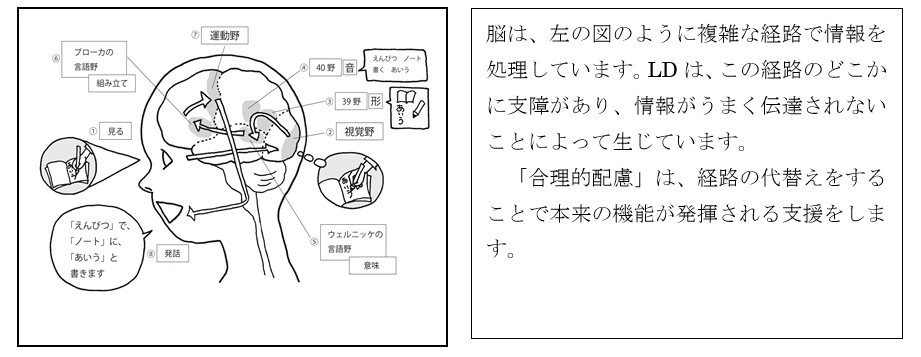

2)LD(Learning Disabilities)学習障害って何ですか

文部科学省は、「学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する能力うち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を示すもの」(平成11年「学習障害児に対する指導について(報告)」)と述べています。この他運動に困難を示す感覚統合の障害について説明します。

1. 読字障害とは?

文字や記号を認識するのに時間がかかる、文字を目で追うのが困難、文章は理解できるのに音読ができない、等文字の読解に関する機能に障害があります。日本語のみならず、英語や数学、化学、地理等の記号の理解にも困難が見られます。

話し言葉では支障なく理解したり発話ができるため、読み取り部分についての「合理的配慮」を必要とします。例えば、リーディングヘルパー、読み上げソフトの使用や、代読、絵や写真等で文章内容が理解しやすくする等が必要になります。また、授業中に初読の文章を音読させることがないよう配慮が必要になります。

2. 書字障害とは?

文字を書くのに時間がかかる、形や大きさがバラバラになる、鏡字になるなどがあります。目と手の供応運動が悪い場合もあれば、音声言語を文字言語に変換する機能に障害がある場合もあります。

文字や漢字は理解しており、文章を作成する機能にも問題がないため、「書く」機能の代替えとしての「合理的配慮」を必要とします。例えば、鉛筆の代わりにキーボード入力や指で書いて文字変換する、音声認識ソフトを使う、板書を写真撮影する、ICレコーダーを使う、板書案をプリントで配布する等です。外国語の場合、綴りを問う試験以外では、スペルチェッカーの使用を認めるか、つづりの誤りを減点しないなどの措置を行う場合もあります。書字による試験では、ICTでの文書作成、時間延長や記入しやすい答案用紙を準備する等の配慮が必要になります。

3. 算数障害とは?

算数障害には、計算ができない、数字を読み違える、計算途中で数字が入れ替わってしまう等数字に関する機能の障害と、図形やグラフが読み取れない、平面に描かれた図形を立体に読み替えるのが困難、図形問題が解けないという場合があります。文章題を理解して立式はできるので「合理的配慮」としては、計算機を使う許可を与える、図形の形がわかりやすいように影をつける等が考えられます。

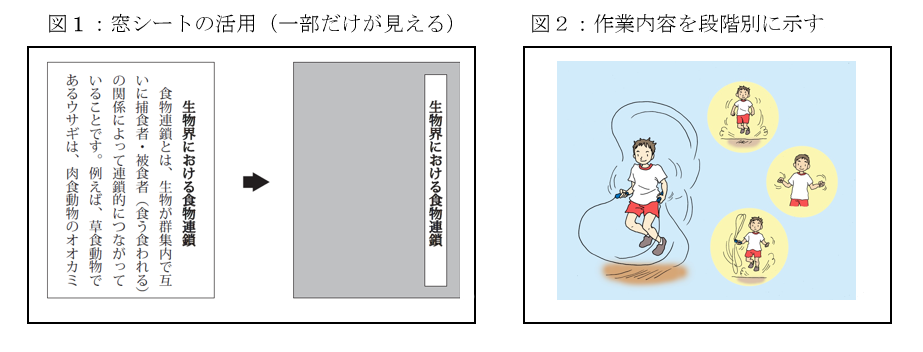

4. 感覚統合の障がいとは?

目と手、目と耳等、複数の感覚器官を同時に統合して動かすことが困難です。ひとつずつ丁寧に教えるとできますが、一度にたくさんのことを指示されると混乱します。何をどこまでやればいいのかを明確に分割して示し、ひとつずつ練習することが支援になります。

3) ADD/ADHDって何ですか

注意の障害であり、多動・衝動性があるADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)と,多動性・衝動性がないADD(不注意優勢型ADHD)があります。注意の障害には、選択性注意の障害(複数の刺激のうち一つを選んで見たり聞いたりすることが困難)と持続性注意の障害(一つのことを継続して見続けたり、聞き続けたりすることが困難)があります。

これに伴い、不注意に関する特徴としては、以下のようなことがあります。

学業、仕事などでケアレスミスをする、課題や活動で注意を持続することが困難、話しかけられても聞いていないように見える、課題をやり遂げることができない、計画を立てたり順序立てることが困難、精神的努力を要する活動を避ける、忘れ物が多い、注意がすぐにそらされる等です。

多動性や衝動性に関する特徴としては、以下のようなことがあります。

じっと座っているべき活動で離席が多い、不適切な状況で走り回ったり落ち着きの無い様子がある、しゃべり始めると止まらない、静かに遊ぶことができない、順番を待つのが苦手、質問や指示が終わる前に応えたりやり始めたりする、他者の会話に割り込む等

予想される困難場面)

AD/HDは、不注意、多動性や衝動性により、履修計画を立てる段階から困難があります。教室移動中に迷子になったり、授業中に外部刺激で容易に集中力を切らせたり、おしゃべりがとまらなくなったり、資料・持ち物を失くす・置き忘れる、レポート作成や試験の計画を順序立てて行うことも困難なため、修学上の課題を抱えていることがよく見られます。

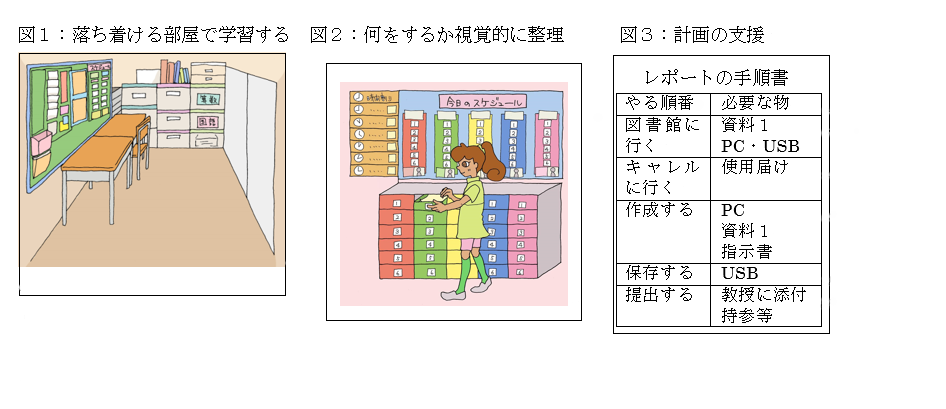

(支援の例)ポイントは、整理整頓や計画の具体的支援をすること

環境の調整が第一になります。外的な刺激を少なくした教室環境や個別指導・個別試験の部屋、教室の場所をわかりやすく提示する、授業中に今何をすべきかを黒板に示しておく等、迷子にならないための配慮が必要です。彼らは、発想力やアイデアは豊富なため、やる気はあります。困難は、順序立てて行うことなので、学習や日常生活の計画の立て方、宿題や試験レポートの作成手順や時間内にどうやって終わらせるかの時間配分、資料を選ぶ支援(リストを渡しす)等があると優れた能力を発揮することができます。話し合いの最中に、異なる話題に飛んでしまう場合は、話題がずれない様にトピックを見えるところに示しておく。一度、話を止めて方向性をチャートに描いて示す。等の交通整理をしてみて下さい。

4)ASDってなんですか

自閉症スペクトラム障がい(Autistic Spectram Disorder)のことです。感情や社会性の発達に偏りがありますので、自分や相手の感情を理解するのに困難があります。集中的な視点や思考力が高いのですが、全体を俯瞰する視点が不足しているため、自己中心的な視点で物事を把握しがちです。情緒的な要素や抑揚の理解が難しく、話された通り、文字通りに理解してしまうので、同じ話題なのに理解が異なりやすくなります。対人(対面での)コミュニケーションが苦手で、文字でのチャットやメールの方が理解しやすいようです。スピーチは得意ですが、独特の言葉づかいや定義があるので相手には難解な場合があります。ルールや公式には忠実ですが、常同的な行動やこだわりがあり、急な予定変更が苦手です。

ASDへの「合理的配慮」は、社会性の支援になります。誤解を減らすように指示内容を具体的に伝えたり、人前でのプレゼンテーションの代わりに録画したものを見せる、話し言葉での討論にオンラインで文字のチャットを配信する等が考えられます。本ガイドブックのp~ 「コミュニケーションの配慮」に具体例があります。

(予想される困難場面)

自分の考えと人の考えが合わない場合にさまざまな困難場面が表面化します。

例えば、アポイントなしで研究室に来て話を始める、授業でこだわり始めると一方的に自分の見解を述べる、グループの話し合い中にひとりで話し続ける、レポートや論文指導で助手や教員の「改善指導」や「助言」を「否定や批難された」と捉えてしまう、評価に納得がいかず抗議をしてくる等が考えられます。これは、不安が元になって理解してもらいたいために主張が強くなるために生じます。攻撃をしているわけではないのですが、抑揚をうまくつけられないので、語調がきつくなったり声が大きくなったりしますので、対応する側が落ち着いてゆっくりと以下のように対応をしてみてください。

(支援の例)ポイントは、不安への対応です。定義を合わせ、見通しを立ててください

まず、相手の言い分を1分ほど聴きます。要求がわかったら「~のことについて話がしたいのですね」と確認をします。その上で、「今は、~をしているので、~なら時間が取れます」と見通しを立ててください。児童・生徒が待てない様子の場合は「焦っている気持ちはわかりましたので、~分待ってください。対応します」と見通しを立てます。

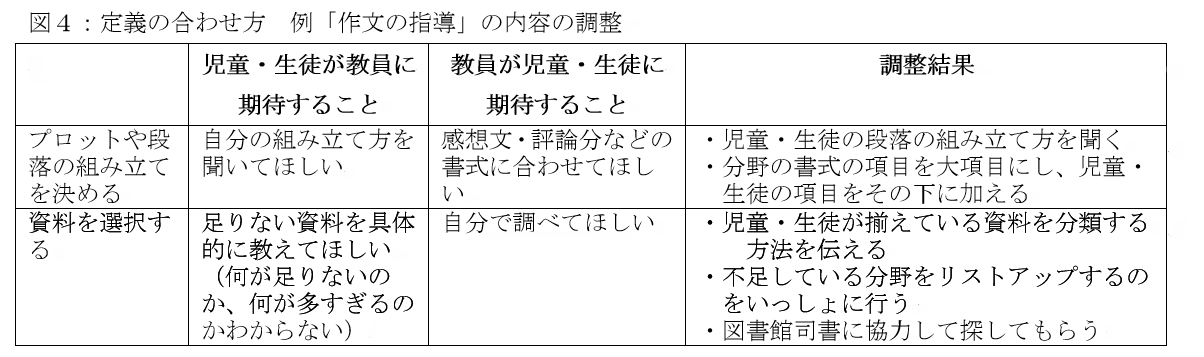

話し合いが始まったら、児童・生徒が訴えている内容を「定義づけ」するために書いてもらいます。例えば「なぜ、論文指導をしてくれないのか」と言う児童・生徒にとって「論文指導」とは

どういう行動を期待しているのかを列記していきます。児童・生徒が期待していることがわかると指導者側が提供しているものがズレていることがわかりやすくなります。その上で、「論文指導」について改めて共通の定義をし直してください。どういう順番で行うのか、いつ行うのかを決めておくと、見通しが立つので安心します。