3 アセスメントとは?

1)アセスメント (高橋「日本学校教育相談学会テキスト」62より改変)

①教師が行うアセスメント

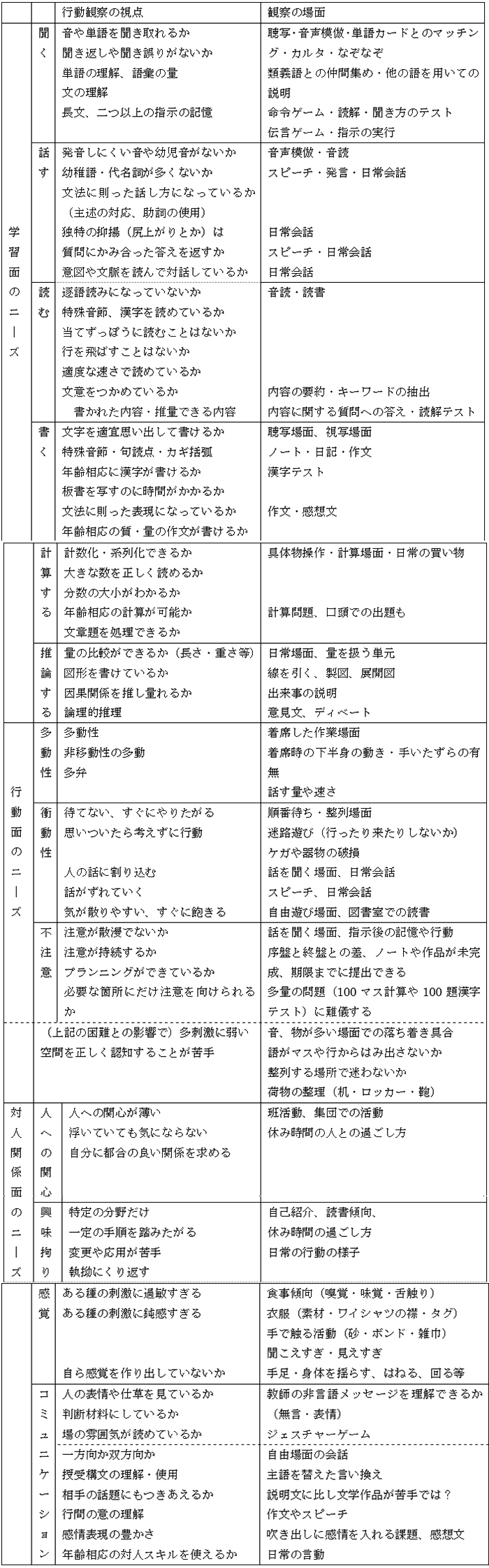

(特別支援教育士資格認定協会,2007)から作成

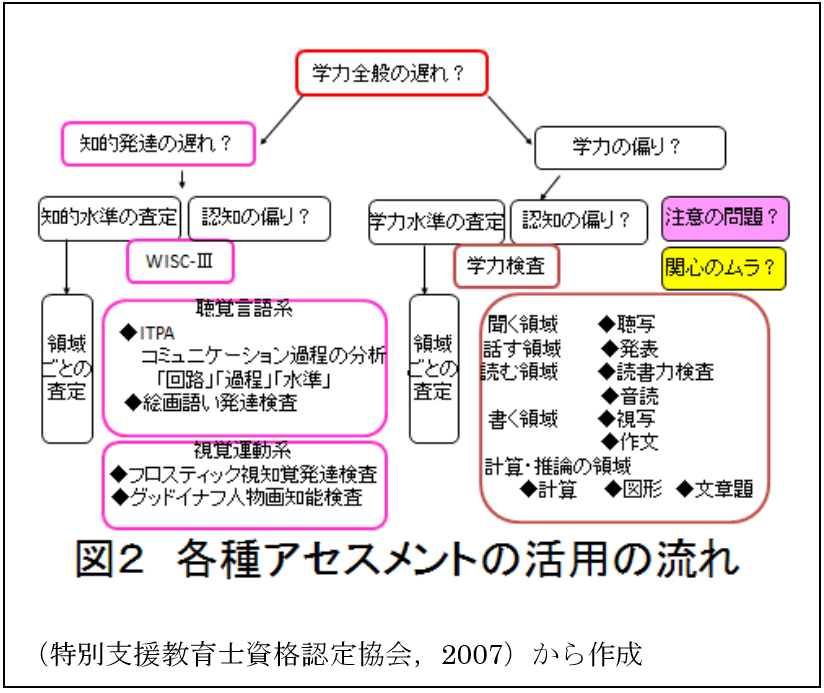

子どもが何につまずいているか,何が得意かをアセスメントする方法は多様である。心理検査は行わなくても,教師がアセスメントできる範囲は広い。 行動観察(次項参照)の機会は豊富にあり,作品や学習テストなども活かせる。保護者等からの情報もあれば強力である。それらの情報を整理しながら,仮説を検討していくのである。図2は,特別支援教育士の養成テキスト(2007)を参考にしたフローチャートである。絵画語彙発達検査や読書力検査,学力検査などは,コーディネーターが実施することが可能であろう。また,保護者からの情報もアセスメントに活用できる。感覚過敏が疑われる場合などに「JSIR」(日本感覚統合学会)を用い,本人の感覚の特異性や保護者の苦労を聞き取る。社会性の発達を検討する場合は「新版S-M社会生活能力検査」(旭出学園研究所)なども有用である。これらは,障害の特定ではなく,その子どもがもつ困難の所在や程度を理解するために行うことは言うまでもない。

行動観察(次項参照)の機会は豊富にあり,作品や学習テストなども活かせる。保護者等からの情報もあれば強力である。それらの情報を整理しながら,仮説を検討していくのである。図2は,特別支援教育士の養成テキスト(2007)を参考にしたフローチャートである。絵画語彙発達検査や読書力検査,学力検査などは,コーディネーターが実施することが可能であろう。また,保護者からの情報もアセスメントに活用できる。感覚過敏が疑われる場合などに「JSIR」(日本感覚統合学会)を用い,本人の感覚の特異性や保護者の苦労を聞き取る。社会性の発達を検討する場合は「新版S-M社会生活能力検査」(旭出学園研究所)なども有用である。これらは,障害の特定ではなく,その子どもがもつ困難の所在や程度を理解するために行うことは言うまでもない。

②外部機関のアセスメントを活かす

保護者が教育的ニーズに気づき,自ら専門機関で行った心理検査の結果を学校に提供するケースは,今後ますます増えていくことになる。

校内に,WISC-ⅣやK-ABCⅡなど,代表的な心理検査の結果を解釈できる教師が一人いると,ケース検討も実り多い。最初から十分に解釈できなくても,検査の所見や参考書をもとに,数値と本人の実態とを照合させていくといい。認知の偏りを前提にした支援を構想できる校内委員会は,子どもの成長を確かなものにし,教職員集団の支援力を高めていく。

事例

中学1年のAさん(女子)は,口数が少なく,学校も休みがちだった。相談係のB先生は,小学校の欠席日数を見て心配をしながら,休み時間に見かけると話しかけるようにしていた。気の許せる友達数人と雑談している場面も,Aさんは聞く側にいることが多く,尋ねられれば答える程度である。B先生が話しかけても,すぐに意図を汲めないこともあり,短い言葉で具体的に話すようにしていた。そんなAさんが,2学期の中間試験後,欠席が続いた。試験の結果も思わしくなく,自信をなくしたようだった。相談部会での話し合いでは,担任が登校を促し,教室で励ます,本人や保護者が要望すればSCに会ってもらうこと等がでた。B先生は,以前から気になっていたAさんの言語性の低さについて他の教師に意見を求めた。国語の教師は,全般弱いととらえていたが,B先生が例外探しの要領で聞いていくと,書いたり読んだりする力は,ある程度あるのに,話を聞いて理解する力が弱いため話し合いに参加できないでいることがわかった。英語の教師も,リスニングは苦手だが,読解や英作文は思ったよりできているとのことだった。それらを聞いていたSCが「言語性が低い学習障害の傾向があるのかもしれない」と推測した。B先生も同感だった。

そこで保護者との教育相談で,Aさんの幼い頃からの様子を聞くと,さらにその仮説が支持された。小さい頃から内弁慶で,初対面の人に声をかけられると保護者の背中に隠れてしまう,慣れると屈託なく遊ぶ子だったという。言葉だけでは察しが悪いが,場の雰囲気や表情を読んでさっと動くことができるという話も,動作性の高さを裏付けた。B先生は,学校での様子からも能力にアンバランスがあるように思うので,詳しく調べてみたらどうかと提案した。保護者は,登校できない理由が心の弱さにあるのではなく,情報処理の問題に負っているかもしれないという新たな見立てに,数年にわたるなぞが解けたような思いで,急ぎ相談機関に心理検査を申し込んだ(続く)。

2)行動観察法

気になる子どもの報告には、意欲や興味関心のなさ、学習態度や学習習慣の未形成を理由に解釈されることがある。しかい、発達に偏りがある場合、意欲があってもわかりにくいことも多く、繰り返される叱咜や「やればできる」という励ましから、結果的に意欲が萎えてしまうことも多い。表1に、特別な教育的ニーズに沿った観察の視点をあげた。気になる子どもに関してチェックリストをつけてみるだけで、観察が足りないことにも気づけ、そこをさらに詳しく観察することにつながる。視点に添って観察することで、その子が「やらない」困った子ではなく、やれないで困っていたことに気づくことにつながる。表1 行動観察の視点とその場面